О последних годах жизни архимандрита Сергия (Сребрянского)

Воспоминания протоиерея Квинтилиана,

духовника отца Сергия в период 1945—1948 гг.

Из книги прот. Александра Шаргунова «Вчера и сегодня»

В полукилометре от села Владычня Калининской области, на открытой песчаной возвышенности, расположено сельское кладбище. Здесь, среди беспорядочно рассеянных, в большинстве случаев неоправленных, полуосыпавшихся и даже совершенно сравнявшихся с землей могил обращает особое внимание могила, увенчанная большим белым крестом, представляющая из себя декоративный цветочный холмик. Здесь есть и садовые цветы, рядом с ними кто-то посадил дикие полевые цветочки, и здесь же прикопан пук зелени, смешанной с цветами, такой же пук зелени лежит у самого креста, а сколько здесь венков, больших и малых, сделанных из полевых цветов! Все это дар любви тех, которые приходят сюда, на могилочку, выплакаться или поведать свои душевные переживания дивному старцу, нашедшему себе здесь вечный покой. Это дар любви тех, которые приходили к нему за утешением, когда он был жив.

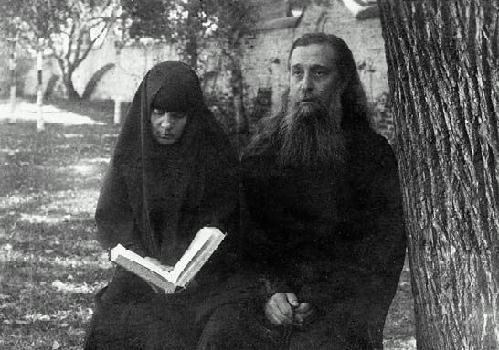

Архимандрит Сергий и монахиня Елизавета в саду Марфо-Мариинской обители

Село Владычня.1928 год

Всякий раз, когда я беседовал с ним, слушал его проникновенное слово, предо мной из глубины веков вставал образ подвижника-пустынножителя. При этом в моем сознании иногда почему-то звучала дивная мелодия благодатных слов: «Пустынным непрестанное божественное желание бывает, мира сущим суетнаго кром?». Да! он весь был объят «Божественным желанием»… Это чувствовалось во всем, особенно — когда он говорил. Говорил он о молитве, о трезвении — излюбленные его темы. Говорил он просто, назидательно и убедительно. Когда он подходил к сущности темы, когда мысль его как бы касалась предельных высот христианского духа, он приходил в какое-то восторженно-созерцательное состояние и, видимо, под влиянием охватившего его волнения нередко мысли его облекались в форму глубоко-душевного лирического излияния.

«Звонят ко всенощной, — говорит он, — к молитве сладостной, вхожу в храм… Полумрак, мерцают лампады, чувствуется запах ладана, веяние чего-то неземного, вечного, чистого и сладостного. Все замерло… Чувствуется присутствие великой творческой силы, всемогущей, премудрой, благой, которая вот-вот сейчас вспыхнет и начнет творить… Трепетно жду… Когда же окончится это таинственное безмолвие и раздастся могучий Божий голос: “Да будет вселенная и жизнь в ней”! Вдруг слышу: “Востаните, Господи благослови! Слава Святей…” Непосредственно за сим поется псалом “Благослови, душе моя, Господа”, в котором псалмопевец Давид изображает творение мира… Что скажу я, ничтожный, о чувствах, наполнявших мою душу в это время. Не стыжусь сознаться, что почти всегда в это время плакал слезами умиления, восторга духовного от воспоминания и переживания дивной, творческой, животворящей деятельности Святыя Троицы, так чудно изображавшейся этим обрядом обхождения храма с каждением. Так ясно сознавала душа моя необходимость этой деятельности Божией для людей, и я молился, каялся в грехах, благодарил Господа за все, за все в жизни мира, лично моей, просил и умолял не оставлять нас одинокими… Мне было радостно невыразимо на душе, когда я видел, ощущал, переживал это единение Бога и человека, Бога и всего мира с его животными, птицами, рыбами, растениями, цветами. Мне казалось, что я изольюсь слезами радости и восторга…»

«Обычно люди в молитве ищут наслаждения. Мне кажется, молитва есть наш долг, священная обязанность перед Богом, и потому главное в молитве — это внимание и труд, а остальное — как Бог дает: благословит Господь наш молитвенный труд радостью — благодари, а если сухостью — тоже благодари Бога».

Перед мысленными, созерцательными взорами старца раскрывается таинственный, духовный мир с неисчерпаемыми красотами и умилением. При этом он радуется, плачет и умиляется. Не напрасно Церковь поет: «Пустынным живот блажен есть, божественным рачением воскриляющимся». Он в миру вел жизнь пустынника. Несомненно, эта способность созерцания стояла в связи с его душевной чистотою. Его ангельская чистота и бесстрастие, которыми была проникнута последняя предсмертная исповедь, которую я принимал от него, привела меня в какой-то священный ужас. Я после этого понял душевное состояние Петра, когда он воскликнул: «Господи, отойди от меня, ибо я человек грешен».

В нем меня все удивляло, все было необыкновенно. Удивляло меня его незлобие. Как-то раз он заметил мне: «Плохих людей нет, есть люди, за которых особенно нужно молиться». В беседах его не было даже и тени неприязни к людям, хотя он и много страдал от них.

Не менее поразительно было и смирение его. Как-то раз он сказал мне: «Вы счастливы, очень счастливы, ибо стоите у престола Божия, а я вот за свои грехи и недостоинства лишен этой милости Божией».

С людьми он был необыкновенно кроток и ласков. В душе собеседника он быстро находил больное место и врачевал. Несомненно, он имел дар утешать людей. Это я испытал на себе. Как-то раз я пришел к нему с тяжелым чувством на душе. Лишь только переступил порог его убогой хижины, он с трудом встает со своего стула (ноги его уже плохо держали) сложивши крестообразно руки на груди, устремив свои взоры кверху, вместо обычного приветствия он говорит мне: «Я страдаю и молюсь за Вас». Помолчав немного, продолжает: «Если бы Вы только знали, какой Вы счастливый, какая милость Божия почивает над Вами…» На этом речь его оборвалась. Я не посмел искушать его вопросами. Когда я уходил от него, мне кажется, что я всю тяжесть души своей оставил у его ног. Пошел я от него радостный, хотя скорби меня долго не покидали, однако я переносил их уже с удивительным благодушием.

Несомненно, он имел дар постоянной молитвы. «Бывало, придешь к нему, — говорила мне местная обывательница, — а он, сердешный, стоит в переднем углу на коленочках, поднявши руки кверху, как мертвый. Постоишь, бывало, так, и пойдешь».

Было время, когда этот дивный старец был известен как выдающийся, даровитый и усерднейший служитель святого алтаря, в личной жизни с уклоном к подвижничеству. В расцвете лет своих он принимает от рук святого Патриарха Тихона монашество с именем архимандрита Сергия. Супруга его тоже принимает монашество с именем Елизаветы.

По своей наружности он был очень красивый. Может быть, поэтому он был особенно строг к себе и другим. Однако его строгость никогда не переходила в суровость, и доброта его никогда не переходила в сентиментальность.

«Мы его очень любили, и в то же время очень боялись» — говорили сестры Обители.

Когда над его головою пронесся ураган, он встал на крестный путь. Этот путь, по словам очевидцев, был полон тяжких испытаний. Среди них — одиночество, ибо все те, которые его знали, которые могли бы понести крест его, «страха ради иудейска» как бы забыли его. Лишь «самарянин грядый прииде над него, и видев его, милосердова…» Этого самарянина я видел в лице тех, которые иногда посещали его и приносили ему — кто кусочек хлеба, кто картофелину, и так далее. Этого самарянина я видел в числе очень немногих Никодимов, приходивших к нему и выражавших ему сочувствие. Этого самарянина я видел в лице тех, которые пришли к нему отдать последний долг, когда он отошел в вечность.

Сиротливо и одиноко выглядывает на краю села убогая, ветхая, покачнувшаяся в сторону хижина. В ней нашел приют и доживал свой век великий старец.

Наступило приснопамятное весеннее утро. На востоке загоралась заря, предвещавшая восход весеннего солнца. Еще было темно, но около хижины, где жил старец, толпились люди. Несмотря на весеннюю распутицу, они собрались сюда, чтобы отдать последний долг почившему старцу.

Когда я вошел в самое помещение, оно было забито народом, который всю ночь провел у гроба старца. Около гроба, склонивши голову, стояла женщина вся в черном — это монахиня Елизавета, бывшая супруга покойного. Вторые сутки, не отходя, стоит у гроба. Перед этим несколько времени она лежала без движения.

Начали отпев — это было сплошное рыдание. Плакали не только женщины, но и мужчины. Сохранить самообладание не представлялось возможным, поэтому отпев прерывался длительными паузами.

Отпев кончился…

С большим трудом вынесли гроб через малые, узенькие сенцы на улицу. Гроб хотели поставить на дровни, нести на себе его на кладбище было невозможно, ибо дорога на кладбище представляла местами топкую грязь, местами была покрыта сплошной водой. Тем не менее из толпы неожиданно выделяются люди, приподнимают гроб на плечо, толпа хлынула ко гробу, потянулись сотни рук, чтобы хотя коснуться края гроба, и печальная процессия с неумолкаемым пением «Святый Боже» двинулась к месту последнего упокоения.

Когда пришли на кладбище, гроб поставили на землю, толпа хлынула ко гробу. Спешили проститься… Прощавшиеся целовали руки старцу, при этом некоторые как бы замирали, многие вынимали из кармана белые платки, полотенца, маленькие иконки, прикладывали к телу усопшего и снова убирали в карман.

Из толпы выделился высокого роста мужчина, склонившись у подножия гроба, руками своими он обвил ноги усопшего и, судорожно прижимая их к себе, зарыдал. Он что-то при этом говорил, но за голосом плачущих расслышать было невозможно.

«Верующие, мы плачем, но плачем не одни, с нами плачет природа…» (с перепадающим снежком покрапывал дождь). Так начал небольшую речь кто-то из присутствующих.

Когда гроб опускали на дно могилы, мы пели «Свете тихий». Песчаный грунт, оттаявшие края могилы грозили обвалом. Несмотря на предупреждение, толпа рванулась к могиле, и горсти песку посыпались на гроб почившего. Скоро послышались глухие удары мерзлой земли о крышку гроба.

Мы продолжали петь, но пели не одни. «Граждане! — послышался голос, — смотрите! Смотрите!!!» Это кричал человек с поднятой кверху рукой. Нашим взорам представилась удивительная картина. Спустившись с небесной лазури необычайно низко, над самой могилой, делал круги жаворонок и пел свою звонкую песню. Да, мы пели не одни, нам как бы вторило творение Божие, хваля Бога, дивного в Своих избранниках.

Скоро на месте упокоения старца вырос надмогильный холмик. Водрузили большой белый крест с неугасимой лампадой и надписью: «Здесь покоится тело священноархимандрита Сергия — протоиерея Митрофана. Скончался 1948 г. 23 марта. Подвигом добрым подвизахся, течение жизни скончах».

Не раз я видел многолюдные, торжественные похороны. В этой толпе всегда можно увидеть любопытных зевак, идущих за гробом не по нравственным, а по бытовым соображениям. Здесь же я вижу толпу людей, охваченных одним острым чувством скорби.

Я видел и слышал, как убивается мать у гроба своего сына. Не раз я слышал рыдания жены на могиле любимого мужа, все это понятно. Но когда такими слезами плачет толпа, оплакивая человека, не имевшего с ним родственной связи, это настолько трогательно, настолько непостижимо.

Почему они так его оплакивают? За что они так его любили? И здесь же, на могиле, я получил ответ на эти вопросы.

Из многих причитаний, которые слышались здесь, на могиле, долетели и остались у меня в памяти: «Солнышко ты наше красное, зачем ты закатилось от нас, на кого ты нас оставил, желанненький ты наш, ты весь был Христовенький».

Для меня теперь стало понятно. Людей холодных и вообще далеких от всяких лирических, душевных переживаний он тронул тем, что был «Христовенький». В сердцах их оставил неизгладимый след тем, что был весь Христовенький. За это его полюбили.

Можно с уверенностью сказать: он долго будет жить в памяти местных обывателей. Он долго будет жить в народных сказаниях, возможно, что эти сказания будут несколько легендами, но по существу они будут содержать правду о необыкновенном человеке, который был весь «Христовенький».

«Прежде, чем начать какое-нибудь трудное дело, я иду на могилку батюшки и прошу благословения». Это я слышал от местной обывательницы.

Я уверен, долго не зарастет тропа к этой могилке. Сюда идут и пойдут люди — кто за благословением, кто с наболевшею душою, чтобы излить свою душу и выплакаться.

Добавить комментарий